ネオジム磁石の耐熱性を上げるためには、ジスプロシウム(Dy)やテルビウム(Tb)などの重希土類をある程度含有させ、保磁力Hcjを大きくする必要があります。しかし、これらのDyやTbの濃度の高い原料鉱石は世界的に埋蔵量が少なく、しかも中国やミャンマーなどの東南アジアに偏在している問題があります。そこで各国のメーカー、特に日本メーカーはネオジム磁石中の重希土類をできる限り少なくする技術革新を急速に進めています。今回は、大同特殊鋼系列のダイドー電子が開発した「熱間加工ネオジム磁石」が重希土フリー磁石として注目を浴びていますので、ご紹介したいと思います。

<Dyフリー熱間加工ネオジム磁石>

Dy(またはTb)低減技術についての前章までの話は、世界的に主流である焼結法で製造されている焼結ネオジム磁石について述べてきたものです。しかしながら、最近になりラジアル異方性リング磁石の有利な製法で知られている熱間加工磁石が、Dy低減やDyフリーネオジム磁石としても大きくクローズアップされてきました。

この磁石は、ネオジムボンド磁石の材料と同様、超急冷法によって作られたネオジム・鉄・ボロン(Nd-Fe-B)粉末を冷間プレス(コールドプレス)と熱間プレス(ホットプレス)したのち、特殊な熱間加工により成形して異方性磁石にする製法で製造されます。大同特殊鋼株式会社の系列会社、株式会社ダイドー電子がこの製法を開発し、2010年から製造を開始しています。

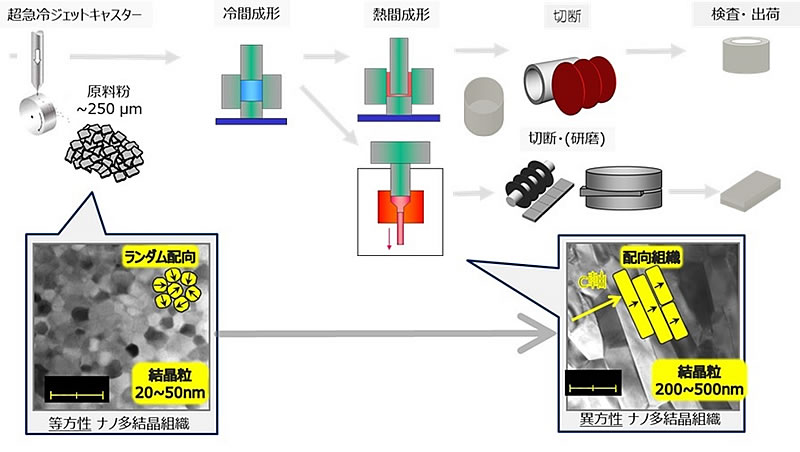

熱間加工ネオジム磁石の製造工程(ダイドー電子ホームページ)

一般的な焼結ネオジム磁石は合金微粉末(微結晶)を磁場中で整列させて(配向させて)成形焼結しますが、焼結中に結晶粒が成長、粗大化し易く、微細結晶組織にすることは難しいとされていました。しかし、この熱間加工磁石は微細結晶組織を保ったままホットプレス、熱間押出し成形を行い、理論密度に近い高密度と高いラジアル配向度を実現して、焼結磁石に近い性能を得られというネオジム磁石です。この磁石によって、薄物ラジアル異方性リング磁石など、焼結磁石では製造が難しい製品に対応できるようになりました。

<熱間加工ネオジム磁石の製造方法>

Nd-Fe-B系熱間加工ネオジム磁石の製造方法の概略を前図に示しました。まずロール超急冷によりNd-Fe-B磁石組成の薄帯を製造し、その薄帯を150μm程度に粉砕した粉末を原科として使用します。

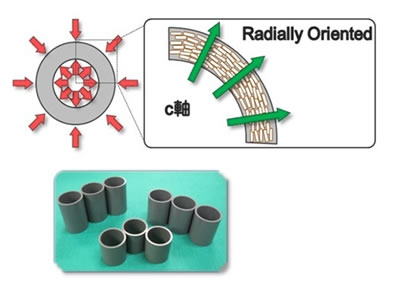

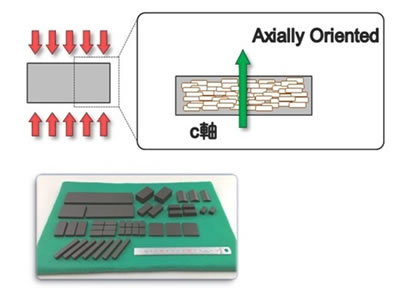

この原料粉末は,結晶粒径30nm前後の微細ナノ多結品組織となっています。原科粉末の状態では、このナノ結晶の結晶方位はランダムなため、磁気的には等方性になります。この原料粉末をまず室温で予備成形した後、熱間プレスすることにより、高密度の等方性磁石を得ます。これをさらに熱間で押出し成形することにより、ランダムに配向していたNd-Fe-Bナノ多結晶群が、結晶のc軸と垂直な方向への異方粒成長と粒界すべりを伴いながら、応力方向とc軸方向(磁石のNS方向)が一致するように配向する結果、ラジアル方向に異方性をもつラジアルリング磁石が得られます(次図左)。また、長尺品を熱間押出成形をした後、切断して再度冷間プレスをすると、板状の磁石が得られます(次図右)。

|

|

| リング型熱間加工磁石(ダイドー電子) | 平板(角型)熱間加工磁石(ダイドー電子) |

<熱間加工ネオジム磁石の特長>

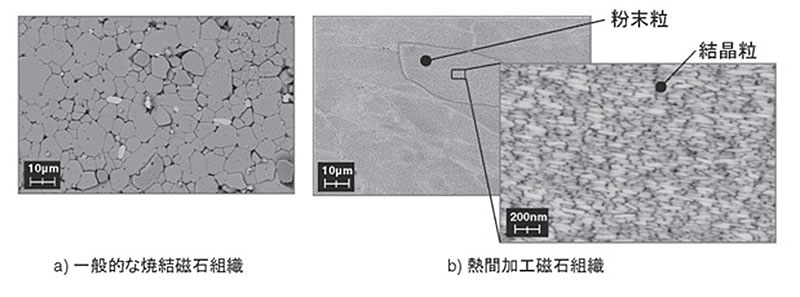

熱間加工磁石と一般的な焼結磁石の結晶組織の比較を次図に示しました。熱間加工磁石は200~500nm程度の微細なナノ結晶からなっています。一般的な焼結磁石と比較して結晶粒径が1オーダー程度細かく、この組織の差が、最大の特長になります。これは(1)原料合金の製法が異なること、(2)工程内の最高温度が異なることの主に2点の製法上の違いに起因しています。一般に磁石材料の結晶粒が細かくなるほど高い保磁力を得ることができ、耐熱性が向上することが知られていますが、結晶粒径が非常に微細な熱間加工磁石は、高耐熱性を得るのに有利であり、その分耐熱性確保のために添加される高価なDyなどの重希上類元素の使用量を大幅に低減、もしくはゼロにすることが可能になります。

次の写真は、熱間加工磁石開発当初の頃に投稿された焼結磁石との組織比較ですが、当時の結晶組織微細化のための画期的な技術であったことが良く分かります。

ネオジム磁石の結晶組織の比較(電気製鋼:第82巻1号2011年)

<熱間加工ネオジム磁石の磁気特性>

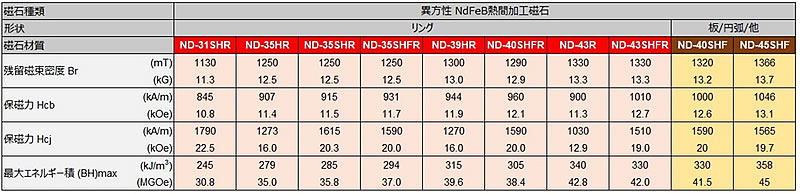

次表はダイドー電子の熱間加工ネオジム磁石の磁気特性になります。リング磁石はラジアル異方性になりますので、焼結磁石では難しい形状であり、大きな特長となっています。

ただし、保磁力Hcjの最大値が1590(kA/m)/20(kOe)となっていますので、耐熱温度150℃は、それほど問題ないのですが、200℃を保証するためには、磁石の形状とこの磁石を利用する磁気回路の設計に工夫が必要かもしれません。また、保磁力Hcjが同等の焼結ネオジム磁石と比較すると、残留磁束密度Brや最大エネルギー積(BH)maxが若干劣っている点は、まだ改良の余地があるといえます。

ダイドー電子のネオジム磁石磁気特性(ダイドー電子ホームページ)

<HEV駆動モーター用磁石の量産化>

2016年、ダイドー電子では低酸素化技術、結晶組織の制御技術などの技術を結集して、焼結磁石より残留磁束密度が劣るなどの不利な点も克服して、Dy低減だけではなく、ついにDyフリー磁石の開発に成功しました。そして同年7月、ホンダ向けのハイブリッド自動車駆動モーター用磁石の生産を開始したことを発表しています。同社はハイブリッド車(HEV)や電気自動車(BEV)の駆動モーターに使用する高機能磁石の製造ラインを増設する計画です。2025年度内に岐阜県中津川工場に約15億円を投じ、磁石の生産設備を導入します。また、2030年度までに総額50億円を投資し生産能力を強化します。高トルク、小型、耐熱性といった特徴を備える磁石の開発から試作、量産まで一貫して手がけ、次世代の収益の柱の一つに育てる計画で、同分野で2030年度に売上高500億円を目指す予定です。