ネオジム磁石のような永久磁石の表面磁束密度や空間磁束密度はホール素子を利用したテスラメーター(ガウスメーター)などを使うことにより正確に実測できますが、「有限要素法」や「積分要素法」などのコンピューターを使った電磁場解析ソフトによっても計算が可能です。しかし、単純な磁石形状であれば、より簡易な近似計算式を使っておおよその数値が算出できます。今回はこれらの手法について解説したいと思います。

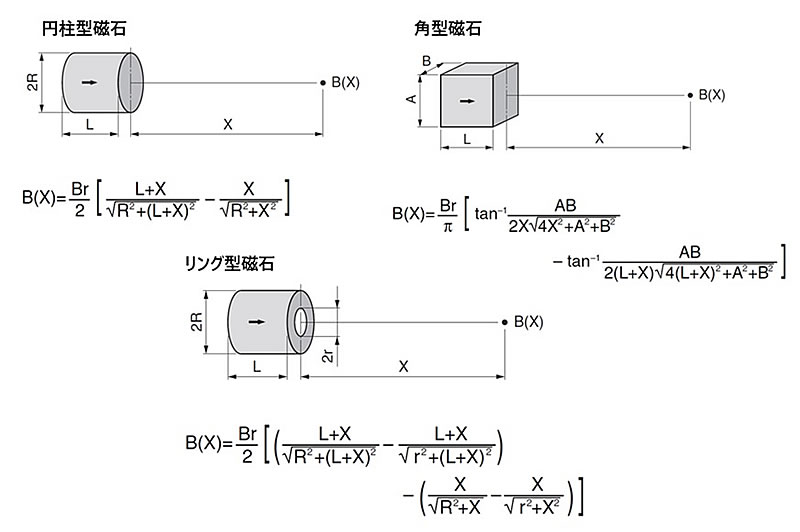

<単体磁石の表面・空間磁束密度の近似式>

B-H減磁曲線が直線上か、または屈曲点より上に動作点Bdがある場合、永久磁石の外部における磁界分布の様子は、永久磁石と等しい透磁率を持つ同一断面形状、距離Xの空間を想定し、その外周面における閉路電流から発生する磁界と同様に考えることができます。

以下、代表的な3つの形状について、このB(X)を求める計算式を示します。

これらの式は、ネオジム磁石、サマコバ磁石およびフェライト磁石において近似式として有効です。

以上の計算式は磁石単体についての「磁束密度近似計算式」で、X=0が表面磁束密度になります。

条件としては、磁極面のほぼ中央から垂直方向つまり磁化方向での磁束密度となります。また、リング型磁石は内径穴の中心軸上についての計算です。計算が必要な磁石の材質の残留磁束密度Br値が分かれば比較的簡単に「表面磁束密度」または「空間磁束密度」が近似計算できます。ある程度の誤差はありますが、おおよその磁束密度を知りたい場合は大変役に立ちます。

弊社のホームページでの近似計算は、これらの式をもう少し実測値に近くなるようにアレンジしています。なお、今のところ中心軸からずれた位置、オフセットした位置での計算は「有限要素法」、「積分要素法」などを取り入れた「磁場解析ソフト」を使わざるをえないかもしれません。

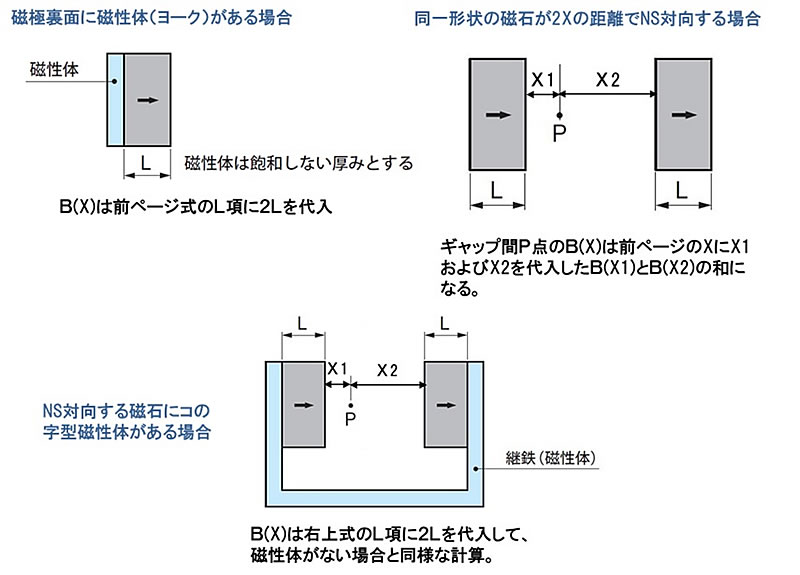

<ヨーク付き磁石・磁石間の磁束密度>

次の左上図は磁石の片面が鉄板などの磁性体についている場合、あるいは鉄板などの「バックヨーク」を付けた場合の計算方法です。ただし、鉄板、バックヨークは磁気飽和しない厚みを必要とします。この場合は磁石の形状と表面・空間磁束密度のページでふれましたように、鉄板が吸着している同じ磁石とみなすことができますので、磁石の磁化方向の厚みを2倍して計算すれば良いことになります。つまり、前ページの式のLの代わりに2Lを代入します。

次に、右上の図で同一形状の磁石がP点を中心にX1+X2の距離でNS対向する場合です。

この場合はP点が磁石間ギャップの中心であれば空間磁束密度は磁石が片方だけの場合の前ページ式・距離Xの結果の2倍となります。またギャップ間任意のP点のB(X)は前ページのXにX1およびX2を代入したB(X1)とB(X2)の和になります。

最後に、下の図ですが、コの字型あるいはロの字型ヨークに2つの磁石がNS対向している場合です。この場合は、最初の左上の図と次の右上の図のそれぞれの場合の応用となります。

つまり、前ページの式のLに2Lを代入して右上の場合のように計算します。ヨークが磁気飽和していなければ、この図のようにバックヨーク自身がつながっていても同じ結果となります。

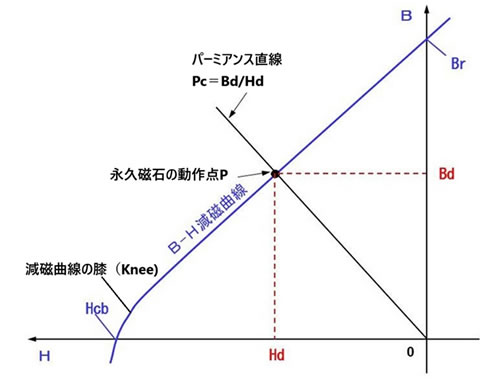

以上の近似計算式は、下図のように永久磁石の動作点がB-H減磁曲線の直線部分に位置していて、屈曲点(膝部)より上になっていることが条件になります。したがって、保磁力Hcbが小さく、磁化方向に厚みの薄い磁石は近似計算ができるかどうか注意する必要があります。

永久磁石のB-H減磁曲線と動作点