永久磁石は環境温度が変わるとその性能が様々に変化します。例えば残留磁束密度Brや固有保磁力Hcjは各磁石が持つ温度係数によって磁石が置かれた環境温度ごとに変化します。また、着磁(磁化)後の磁束密度は磁石のHcjや形状によっては、環境温度の変化により元に戻る場合と戻らない場合が出てきます。したがって、永久磁石を効率よく利用するためには、磁石の性能が温度によってどのように変化するのかをあらかじめ知っておくことが重要になります。

<可逆温度変化>

「可逆温度変化」は温度が上昇または下降して磁力が変化しても、元の温度に戻ると磁力が戻る変化のことです。「可逆温度係数」は可逆温度変化において温度に対して磁力が変化する割合を示します。通常、単位は%/℃であり、1℃あたりの変化を%で表します。

ネオジム磁石、サマコバ磁石、フェライト磁石は共に温度が上昇すると可逆温度係数にしたがって飽和磁化Js、残留磁束密度Jr、Brは減少します。一方、ネオジム磁石、サマコバ磁石のHcj、Hcbは温度が上昇すると減少し、フェライト磁石のHcj、Hcbは温度が低下すると減少します。

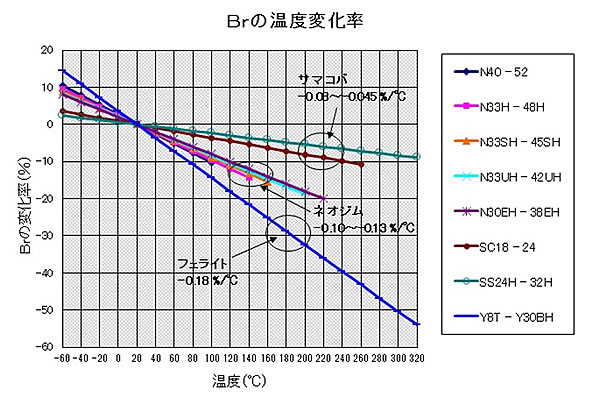

<残留磁束密度Brの温度変化>

このグラフは「ネオジム磁石」、「サマコバ磁石」、「フェライト磁石」の20℃を基準とした「残留磁束密度Brの温度変化率」を示したもので、図中で示しました各磁石の温度係数によって、温度変化率も異なっています。また“各温度のBr値はその温度で測定した結果”ということになります。

ごらんのように、フェライト磁石の温度変化が最も大きく、続いてネオジム磁石となります。サマコバ磁石は温度に対して比較的安定しているといえます。ネオジム磁石のBrの温度変化率は材質が異なっても大きな違いはありません。なお、これらは材質の可逆温度変化であり、温度を元に戻して再測定すればBrの数値も元に戻ります。

なおグラフの温度変化率は 以下のように各磁石のBrの温度係数によって算出されます。高温度THでのBr値をBrH、低温度TLでのBr値をBrLとすると、

Brの温度係数α(%) = (BrH–BrL)/(BrLx(TH-TL)) x 100

20℃基準とした温度TでのBrの温度変化率 ⊿BrT(%) = α x (T-T20)

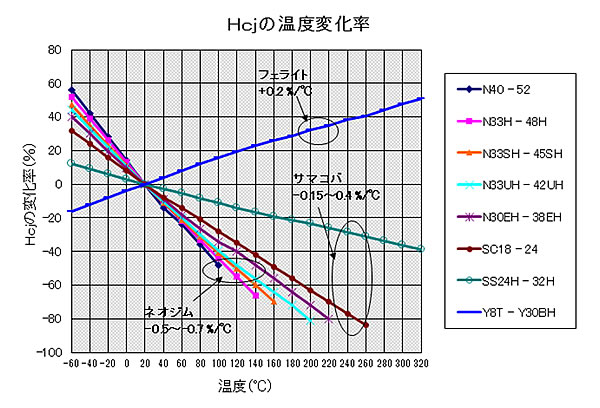

<固有保磁力Hcjの温度変化>

これはBrの温度変化と同様に「ネオジム磁石」、「サマコバ磁石」、「フェライト磁石」の20℃を基準とした「固有保磁力Hcjの温度変化率」を示したグラフです。これも図中の各磁石の温度係数によって、温度変化の様子が異なっています。“各温度のHcjの値はその温度で測定した結果の数値”を意味しています。

ネオジム磁石の温度変化はサマコバ磁石に比べて大きく、温度が上昇するとHcjの低下は大きなものとなっていて、これが後の章でお話をする不可逆減磁、不可逆温度変化の原因となります。なおネオジム磁石のHcjの温度変化はBrと同様材質が異なっても大きな違いはありません。

一方、フェライト磁石のHcjの温度係数がマイナスであるため、室温より温度が低くなるとHcjは小さくなり、これは「低温不可逆減磁」の原因となります。

これらの温度変化は、温度が元に戻って測定しなおせばHcjの数値も元に戻ります。

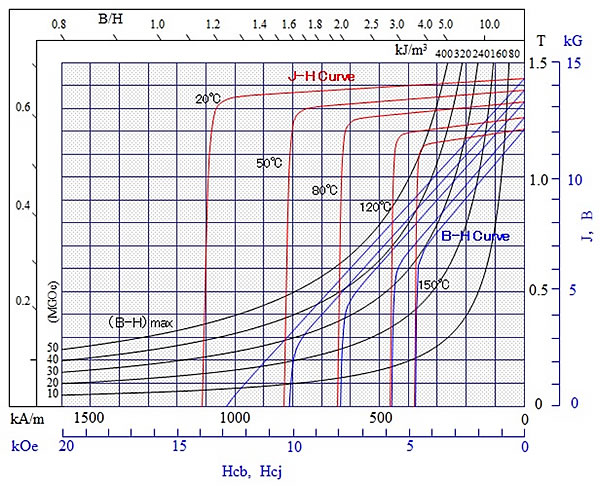

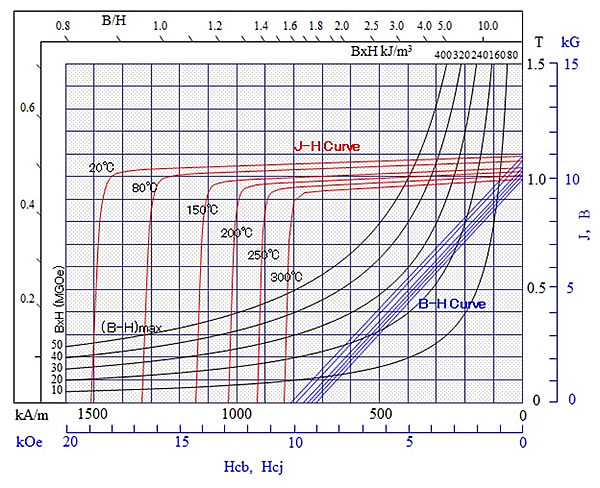

<減磁曲線の温度変化>

前記しましたように、BrやHcjの温度変化により、永久磁石の磁気性能を表す減磁曲線(磁気履歴曲線の第2象限)は、次図のように測定温度によってその形が変化します。ネオジム磁石はBrもHcjも温度変化率が大きいため、温度が高くなるにつれ、減磁曲線の形は顕著に小さくなります。一方、サマコバ磁石はBr、Hcjの変化率が小さいので、減磁曲線の形はネオジム磁石ほど大きく変化しません。

ネオジム磁石N50減磁曲線

サマコバ磁石SS30減磁曲線