前回もお話をしましたが、ネオジム磁石を代表とする永久磁石は環境温度が変わるとその性能が様々に変化します。そのうち、可逆温度変化では残留磁束密度Brや固有保磁力Hcjなどの磁気特性は元の温度に戻ると元の値に戻ります。しかし、着磁(磁化)後の磁束密度は磁石のHcjや形状によっては、環境温度の変化により元に戻る場合と戻らない場合が出てきます。今回は、どのような場合に不可逆な温度変化を起こすのか、またその対処の仕方を考察してみましょう。永久磁石を効率よくお使いいただくための一つのヒントとしてお読みいただければと思います。

<磁気特性と不可逆温度変化>

着磁済みの磁石は周囲の温度が変化すると、熱エネルギーの関係で磁気特性(磁束密度)が変化します。元の温度に戻ると磁束密度も同じ値に戻る変化を、「可逆温度変化」あるいは「可逆減磁」と呼び、温度が戻っても磁束密度が戻らない変化を「不可逆温度変化」あるいは「不可逆減磁」、「熱減磁」などと呼びます。熱による不可逆減磁は磁石が短時間でもある温度以上の環境に置かれると元の温度に戻っても最初の磁束密度に戻りません。したがって、減磁が大きい場合は応用機器の性能を大きく劣化させてしまいますので大きな問題になってしまいます。

特に、ネオジム磁石のHcjの温度変化はサマコバ磁石に比べて大きく、温度が上昇するとHcjの低下は大きなものとなり、これが不可逆減磁、熱減磁の原因となりますので注意が必要です。

一方、フェライト磁石はHcjの温度係数がマイナスであるため、室温より温度が低くなるとHcjは小さくなり、これは「低温不可逆減磁」の原因となります。

それではネオジム磁石とフェライト磁石の熱による不可逆減磁について調べてみましょう。

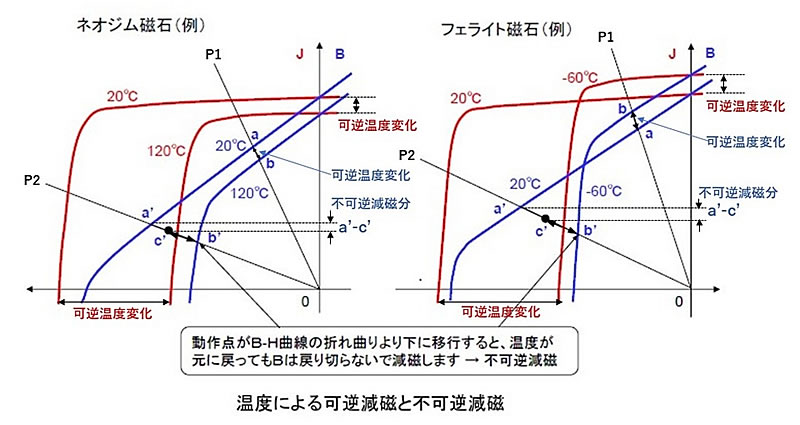

この図はネオジム磁石の20℃と120℃、フェライト磁石の20℃と-60℃における減磁曲線のJ-H曲線(赤色)とB-H曲線(青色)をモデル化して描いたものです。

ここで、磁化方向の厚みが厚くパーミアンス係数が大きな(P1)ネオジム磁石は青色のB-H曲線上の動作点Bdが20℃でa点のようになります。そして120℃では、120℃のB-H曲線上のb点に移行し、動作点の磁束密度はBd20からBd120に低下します。この場合、b点はまだB-H曲線の直線上にありますから、温度が20℃に戻れば、動作点はa点に戻り動作点の磁束密度はBd20に回復します。同様な動きは右図のフェライト磁石の20℃と-60℃のB-H曲線上でも起こります。

このような変化を「可逆減磁」あるいは「可逆温度変化」といいます。

ところが磁化方向の厚みが薄くパーミアンス係数が小さい(P2)ネオジム磁石の場合、20℃におけるB-H曲線上の動作点がa’点のようになり、120℃ではb’点に移行します。b’点はB-H曲線上の折れ曲りより下にあるため、温度が20℃に戻っても、動作点はa’点に戻らず、c’点にとどまってしまい動作点の磁束密度はBd20まで戻らず減磁してしまいます。右図のフェライト磁石でも同様です。

このような減磁を「不可逆減磁」あるいは「熱減磁」とも呼びます。“減磁の大きさ”は、材質、磁石特性、温度係数、形状によるパーミアンス係数などの要素により異なってきます。

不可逆減磁を防ぐためには環境温度が高くなっても動作点が常にB-H曲線の直線上になるようにしなければならず、そのためにはB-H曲線の屈曲点より高い位置で交差するようなパーミアンス係数が必要であり、そのようになる磁石形状を選ぶことが重要になります。

一方、磁石の形状に制限があり、やむを得ずパーミアンス係数が低くなる場合は、高温度でもB-H曲線に折れ曲がりがない磁石、すなわち十分大きな保磁力Hcbが必要であり、材質でいえば十分大きなHcjをもつ磁石を使わなければなりません。

再度まとめますと、ネオジム磁石の高温使用、またはフェライト磁石の低温使用では、不可逆減磁(熱減磁)を防ぐためには可逆温度変化・可逆減磁の領域で使用する必要があり、磁化方向の厚み寸法を大きくして、パーミアンス係数を大きくするか、Hcj、Hcbが十分大きな材質を選定する必要があるということです。

<経時変化と不可逆温度変化>

最後に不可逆減磁には熱によるもの以外に、“経時変化”によるものや磁気回路の中の“逆磁場”によるものもありますので、覚えておいてください。

まず経時変化の影響ですが、着磁済みの磁石は、先に述べた熱減磁のほか、やはり熱エネルギーの関係で、時間が経つにつれ徐々に磁化が劣化します。この値は一般的には小さなものですが、日にち、年数が長くなれば全ての磁石に現れる傾向です。劣化の度合はやはり磁石の形状(パーミアンス係数)、使用温度、材質などによって変わってきます。また、錆などのような磁石の化学変化や変質、加工によるひずみの蓄積なども経時変化の要因になります。特に磁石が小さいもの、薄いものはこの経時変化にある程度の注意が必要です。しかし、最近の磁石はめっきなどの防錆技術の進歩や経時変化への各種対策の導入により、経時変化は実用的にはほとんど問題にならなくなってきていますのであまり心配する必要はありません。

<逆磁場による不可逆温度変化>

次に、逆磁場による不可逆減磁があります。磁気回路の中で磁石に逆磁場がかかる場合はその磁場により動作点が低くなってきます。つまり、パーミアンス係数が磁石単体より小さくなったと同様の状況となるわけです。したがって、磁石単体のパーミアンス係数がある程度大きく、使用最高温度でも動作点が屈曲点より上に位置していても、逆磁場により動作点が屈曲点より下にきてしまい、予期しない不可逆減磁が起きてしまう場合があるということです。場合によっては温度だけでなく磁気回路中の逆磁場の大きさも勘案して材質や形状を決定する必要があります。

次回からは、実際の磁石について、形状や材質が異なると、いいかえればパーミアンス係数や保磁力Hcjが異なるとどのような熱減磁が起こるかネオジム磁石の例をあげて調べてみる予定です。